盛土天端の累積鉛直変位と盛土の圧縮量の計算方法

概要

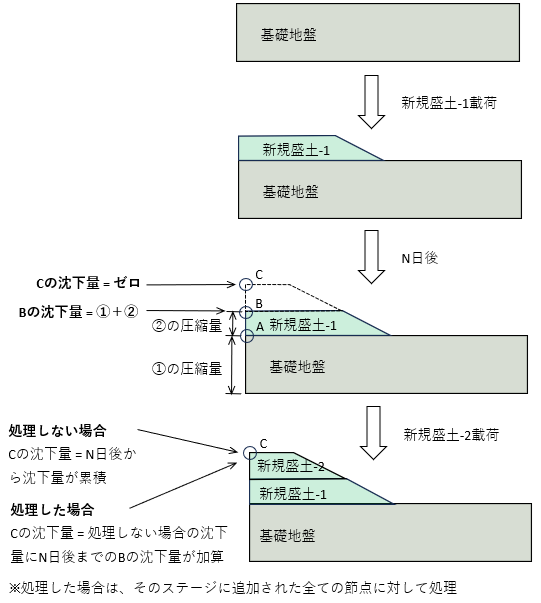

Difのようなマルチステップ解析が可能なソルバーの場合、盛土は複数に分けて段階載荷を行います。 新たに追加される盛土要素は、その追加されたステージから節点変位が累積されます。 要素が追加されるまでは何もない状態ですので、要素が追加されてはじめて節点変位としてカウントされます。

高盛土などの解析においては、盛土天端の累積鉛直変位や盛土の圧縮量が必要になる場合があります。 計算結果の整理方法がやや複雑になりますので、覚書として 盛土天端の累積鉛直変位や盛土の圧縮量を求めるための整理方法について説明します。 エクセルなどの表計算ソフトを利用して計算結果の整理を行うのが便利です。

変換処理に苦労されているお話もありましたので、累積鉛直変位の結果が出力されたDbnファイルを変換する機能を用意する予定です。 2024/8/17時点において試験的に利用できるようにしていますので、次期D'sNAP version8.0に組み込む予定です。 (ポストプログラムメイン画面にある[ツール]-[累積鉛直変位Dbnファイル出力]メニューから出力できるようになります。) 解析領域の上から下までX座標に対して垂直に節点が配置されていない場合は、少なからず誤差を含みますので、 着目点には鉛直方向の細分割線を設けることをお勧めします。

盛土天端の累積鉛直変位の計算方法

盛土天端の累積変位や盛土の圧縮量を求める方法として、以下の2パターンの方法が挙げられます。

- 鉛直変位から求める方法

- 鉛直ひずみから求める方法

鉛直変位から求める方法は、前ステージの鉛直変位を加算して累積する方法となります。 鉛直ひずみから求める方法は、鉛直ひずみに要素厚を掛けて圧縮量とし、全圧縮量を合計する方法となります。 処理としては、鉛直ひずみから求める方法のほうが間違いが少なく分かりやすいと思います。

計算例

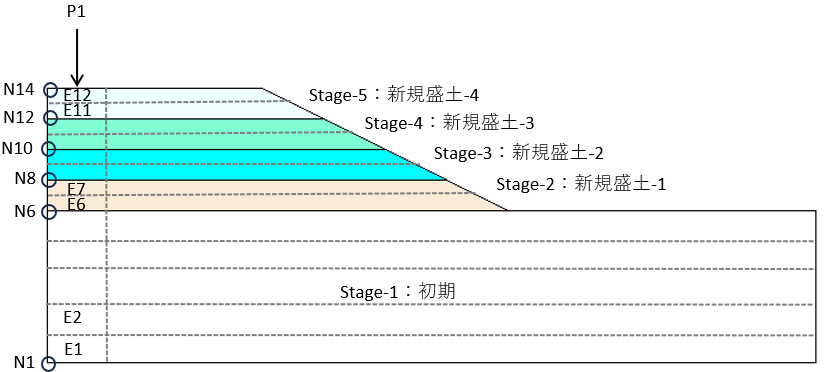

下図のような盛土の計算例を示します。盛土は4段階に分けて載荷する条件です。節点番号(N*)と要素番号(E*)は、下から昇順にナンバリングされています。 盛土天端の累積変位は、鉛直変位から求める場合はN14位置、鉛直ひずみから求める場合はP1位置(要素中央位置)となります。 盛土の圧縮量は、この位置のX座標の結果となります。

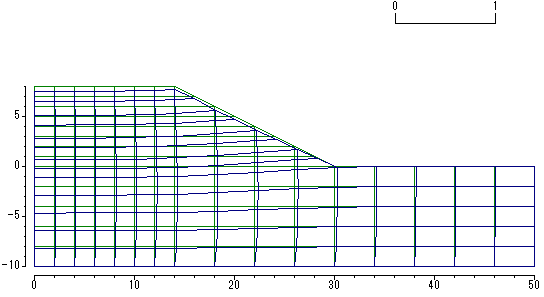

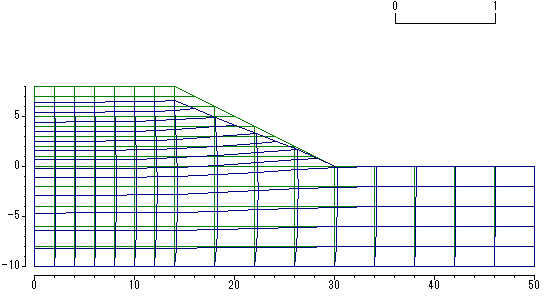

[断面図]

鉛直変位から求める方法

Stage-2までに載荷された要素の結果については、鉛直変位の計算結果を処理する必要はありません。 N6やN8の鉛直変位はそのまま累積鉛直変位として使うことができます。よって、Stage-2に盛土を一括載荷する場合には処理の必要はありません。 Stage-3以降に追加される要素については、以下のように処理します。

N14節点の結果が盛土天端の累積鉛直変位となります。盛土の圧縮量は、N14の累積鉛直変位からN6の累積鉛直変位を引き算します。

- N10節点の累積鉛直変位

- Stage-3は、Stage-3のN10の鉛直変位+Stage-2のN8の鉛直変位

- Stage-4は、Stage-4のN10の鉛直変位+Stage-2のN8の鉛直変位

- Stage-5は、Stage-5のN10の鉛直変位+Stage-2のN8の鉛直変位

- N12節点の累積鉛直変位

- Stage-4は、Stage-4のN12の鉛直変位+Stage-3のN10の補正後の鉛直変位

- Stage-5は、Stage-5のN12の鉛直変位+Stage-3のN10の補正後の鉛直変位

- N14節点の累積鉛直変位

- Stage-5は、Stage-5のN14の鉛直変位+Stage-4のN12の補正後の鉛直変位